ボルダリングで伸び悩んでいるなら、どの筋肉をどのように鍛えるかが大きな差になります。無駄に全身を追い込むより、登りに直結する部位を優先して鍛えることで効率よく強くなれます。ここでは主要な筋肉とその役割、実際に行いやすい種目や練習法、注意点までわかりやすく整理します。

ボルダリングに必要な筋肉はここを優先して鍛えよう

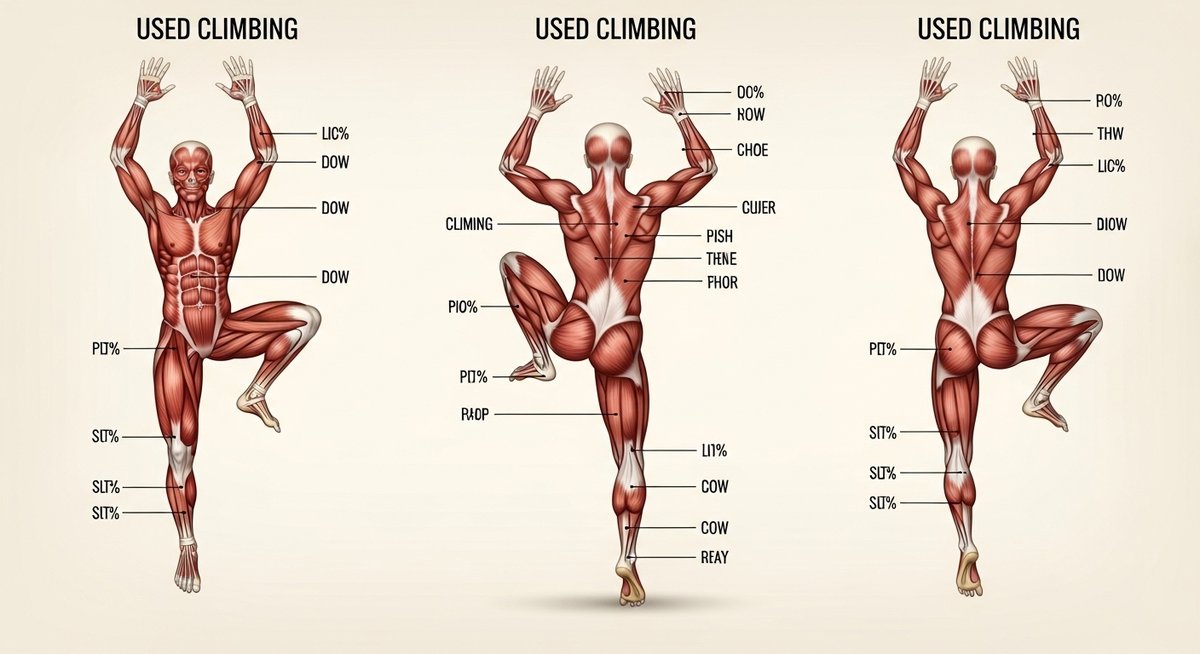

ボルダリングで特に重要な筋肉を優先度順に紹介します。まずは指先と前腕でホールドを保持し、次に背中や肩で体を引き上げます。体幹は姿勢を安定させ、脚は踏み込みで推進力を生みます。これらをバランスよく鍛えることが大切です。

指先はホールドサイズや形状によって必要な力が変わります。前腕は握力だけでなく長時間の保持に耐える筋持久力が必要です。背中と肩は引き動作での駆動力源となり、腕単独に頼らない動きを可能にします。

体幹は体の連動を作り、無駄な力を使わずに遠いホールドへ伸びるときに役立ちます。下半身は足で体を支え、踏み込むことで腕への負担を減らす役割があります。柔軟性も加えると動きに無駄がなくなり、疲労を抑えられます。

まずは自分の弱点を把握して、優先順位を明確にしましょう。トレーニングは種目を絞り、継続して負荷を上げていくことが効果的です。

指先の握力が登りのカギになる

指先の握力はホールドをつかみ続ける力と短時間で強く引ける力の両方が求められます。小さな縁やスローパーで耐えられるかどうかがルートの核心を左右します。持久力と瞬発力をバランスよく鍛えることが重要です。

練習方法としてはハングボードでの指の懸垂や、クライミング中に意識して小さなホールドを繰り返し使うことが挙げられます。短時間の高強度トレーニングと長めの保持練習を組み合わせると効果的です。

ただし指は故障しやすい部分でもあります。痛みがあるときは無理をせず、負荷を小さくするか休むことが大切です。徐々に負荷を上げ、フォームを整えて安全に鍛えましょう。

背中と肩で体を引き上げる力を作る

背中と肩の筋肉は、腕だけで引くのを防ぎ体全体で動くために必須です。広背筋や僧帽筋、三角筋後部などを強くすると、ダイナミックなムーブや高いホールドへの到達が楽になります。体の中心から引く感覚を身につけましょう。

代表的なトレーニングは懸垂やロウイング系の種目で、片側ずつの動作を入れると左右差の改善にもつながります。肩回りは柔軟性を保つためのストレッチも並行して行ってください。

フォームを崩すと腕ばかり使ってしまうので、背中の筋肉を意識して引くことがポイントです。疲れてきたときほど正しい動きを心がけると怪我の予防にもつながります。

体幹で姿勢を安定させる重要性

体幹は体の姿勢を保ち、腕や脚に伝える力をスムーズにする部位です。プランクやサイドプランクなどで腹筋と背筋をバランスよく鍛えると体のブレが減り、遠いホールドへの伸びやムーブの切り替えが安定します。

動きの中で腰が落ちたり反ったりすると力が分散してしまいます。体幹を固めることで、少ない力で効率的に移動できるようになります。

日常的には短時間の体幹トレーニングを複数回に分けて行うと継続しやすいです。疲労が溜まっていると姿勢が崩れやすいので、休息も忘れずに取り入れてください。

お尻と太ももで踏み込み力を出す

お尻(臀筋)と太もも(大腿四頭筋、ハムストリング)は、足でしっかり体を支えるために重要です。強い脚力があればホールドを踏んで腕の負担を軽くできます。特に立ち込みやヒールフックなどの動作で差が出ます。

スクワットやランジ、片足でのバランス練習が効果的です。クライミングでは瞬間的に強く踏む動きが多いので、筋力だけでなく爆発力を意識したトレーニングも有効です。

脚は比較的回復が早いので頻度を上げて鍛えやすい部位です。フォームを崩さずに段階的に負荷を増やしていきましょう。

力の無駄を減らす柔軟性も大切

柔軟性があると可動域が広がり、無理な姿勢で筋力を浪費しなくて済みます。肩や股関節、足首の柔軟性が特に重要で、柔らかさがあることでホールドへの到達範囲が広がります。

ストレッチはクールダウンだけでなく、ウォームアップ時にも取り入れて筋肉を使いやすくしておくと効果的です。静的ストレッチと動的ストレッチを使い分けると怪我のリスクを減らせます。

柔軟性は急に高めようとすると怪我につながるので、少しずつ範囲を広げることを意識してください。

部位別に見る使う筋肉と役割

各部位が具体的にどんな役割を果たすのかを詳しく見ていきます。技術と筋力の関係を理解すると、練習で何を意識すべきかがわかりやすくなります。ここからは各部位ごとに役割を分けて解説します。

指と前腕が握りと保持を担う

指先と前腕はホールドを捉え続けるための主役です。指の屈筋群がホールドを握り、前腕の筋肉がその力を支えます。持久力が求められる一方で、短時間で強く締める力も必要です。

グリップの種類によって使う筋肉の負荷が異なります。ポケットやピンチ、スローパーなどで指先の使い方を変えることで特定の筋群を刺激できます。長時間の保持や繰り返し動作に備えて、持久力系の練習も加えておきましょう。

指は腱や靭帯への負担が大きい部位なので、痛みを感じたらすぐに負荷を下げることが大切です。段階的に強度を上げていくことを心がけてください。

上腕と肩が引く動作を支える

上腕(二頭筋・三頭筋)と肩の筋肉は、引く動作や押し込む動作で重要な役割を果たします。腕だけで引こうとすると早く疲れてしまうため、肩甲帯や背中と連携して使うことがポイントです。

特に三角筋後部や回旋筋群の安定性があると、腕が効率よく力を伝えられます。肩の安定性がないと無駄な力が入ってしまうので、肩周りのケアや強化は欠かせません。

可動域を広げるストレッチと、適切な負荷の筋トレを組み合わせて肩の耐久力を高めていきましょう。

背中の筋肉が姿勢と動きを助ける

背中の広背筋や脊柱起立筋は、体を引きつけたり姿勢を保つために働きます。これらが強いと腕に頼らずに体全体でムーブを行えるようになります。特にダイナミックな動きや遠いホールドへの到達で効果を発揮します。

背中は力を出しやすい大きな筋肉群なので、懸垂やロウ系のトレーニングで鍛えると効率が良いです。日常的な姿勢改善にも役立つため、長期的なパフォーマンス向上につながります。

体幹の腹筋と背筋が力を伝える

腹筋や背筋は力を伝える“中継点”となり、上下の力をスムーズにつなげます。体幹が弱いと力が分散して腕や脚が無駄に働いてしまいます。安定した体幹があれば、少ない力でより正確な動きができます。

前後左右のバランスを意識して鍛えると、ねじり動作や片手での保持が安定します。短時間で効果が出る種目を日常的に取り入れると負担が少なく続けやすいです。

大腿と臀筋が足からの力を生む

大腿四頭筋や臀筋は体を押し上げる力、足で踏む力の源です。脚でしっかり踏めれば腕の負担が大きく減り、長いルートでも疲れにくくなります。特にヒールやトゥを使うムーブで効果が出ます。

スクワットやランジなどの種目で力をつけつつ、片足でのバランス練習を加えると細かい動きにも対応できます。脚の強さは安定性にも直結します。

足首とふくらはぎがバランスを支える

足首とふくらはぎは姿勢を微調整し、立ち込む際のグリップを補助します。足首の柔軟性があれば高い足位置や微妙な角度で踏むことが可能になります。ふくらはぎは小さな踏み返しで力を伝える役割があります。

登りでの微調整や短いステップの連続で差がつく部分なので、バランス練習や足首の可動域を広げるトレーニングを取り入れておくと良いです。

登りに効く筋トレ種目と練習法

ここからは実際にジムや自宅で行える種目と練習法を紹介します。各種目は目的に合わせて回数や頻度を調整してください。無理なく継続できる量を守ることが長続きのコツです。

懸垂で背中と腕を強化する

懸垂は広背筋や上腕二頭筋を効果的に鍛えられる基本種目です。フルレンジで行うことで背中全体が強化され、クライミングでの引き動作が安定します。チューブを使って補助したり、回数を少なめにしてセット数を増やすと継続しやすいです。

フォームは肩を落として肩甲骨を寄せることを意識してください。疲れて形が崩れてきたら無理をせず休むことが大切です。回復期間を意識しながら週に2〜3回を目安に行ってみましょう。

ハングで指力と耐久力を鍛える

ハング(懸垂ではなくホールドにぶら下がる練習)は指先の保持力と前腕の耐久力を高めるのに適しています。短時間の高強度保持と長時間の低強度保持を組み合わせると効果的です。ホールドの形を変えて刺激を分散させると怪我のリスクも抑えられます。

初めは体重の一部を足で支えながら行い、徐々に負荷を増やしていくと負担を調整できます。痛みがあるときはすぐやめ、回復期間を設けてください。

プランクで体幹の安定を作る

プランクは腹筋と背筋をバランスよく鍛えられる手軽な種目です。静的に体を保持することで姿勢制御が向上し、ムーブ中のブレを減らせます。時間を伸ばすだけでなく、片手や片足を上げるバリエーションも効果的です。

短時間をこまめに行う方法がおすすめで、無理に長時間続けてフォームが崩れると効果が下がります。普段のルーティンに組み込みやすいので続けやすい種目です。

スクワットで下半身の基礎力を上げる

スクワットは大腿と臀筋をバランスよく鍛えられる基本種目です。立ち込みや踏み込みの力を上げるために重要です。自重から始めて、フォームが安定してきたらダンベルやバーベルで負荷を付けていきます。

片足スクワットやステップアップを取り入れると、バランスと左右差の改善にも役立ちます。膝や腰の状態に注意し、正しいフォームを重視してください。

グリップトレーニングで保持力を高める

グリップトレーニングはハンドグリッパーやタオル懸垂、指先での荷重保持など多様な方法があります。特に小さなホールドでの保持力を上げたい場合に効果があります。持久力系の練習と短時間の強化を組み合わせると良いです。

頻度は高めに設定できますが、指や腱に違和感が出たらすぐに休むことが重要です。回復を優先して計画的に行いましょう。

ルート練習で技術と筋力を合わせる

筋トレだけでなく、ルートを登る練習が最も重要です。実際のムーブを繰り返すことで筋力を動きに結びつけられます。苦手なムーブを分解して反復することで効率的に改善できます。

ルート練習では強度と量のバランスを取り、疲労が残らない範囲で行ってください。写真や動画で自分の動きを確認すると修正点が見つかりやすくなります。

筋力強化の進め方と注意点

最後に、トレーニングを進める上での指針と注意点をまとめます。持続可能な計画で少しずつ強くなることを目指しましょう。怪我の予防と回復を大事にしてください。

筋肉量と体重のバランスを意識する

筋肉が増えると力は出ますが体重も増えるため、登りやすさが変わることがあります。特に体重に対する相対的な筋力を高めることが重要です。筋トレで筋肉をつけながらも、無駄な体脂肪を増やさないように注意してください。

体重が増える場合は登りでの影響をチェックし、必要に応じてトレーニング内容や食事を調整しましょう。

初心者は基本動作と持久力を優先する

基礎的な動きや持久力が不足していると高度なトレーニングの効果が出にくくなります。まずはフォームを固め、長時間登る力をつけることに時間を割いてください。これが後々の成長を早めます。

急激な負荷増加は故障のもとになるので、段階的に強度を上げていくことが大切です。

週あたりの練習頻度と休息の目安

頻度は個人差がありますが、週に3〜5回のうち筋力トレーニングと登りの日を分けると良いバランスです。強度の高い日には必ず休息日を挟み、同じ筋肉群を連日酷使しないようにしましょう。

睡眠や栄養も回復に直結します。疲労が抜けないと感じたら強度を下げる判断をしてください。

ウォームアップとストレッチで怪我予防

十分なウォームアップで筋温を上げ、動的ストレッチで可動域を広げてから本練習に入ると怪我のリスクが減ります。クールダウン時には静的ストレッチを行い筋肉の回復を助けましょう。

特に指や肩、股関節周りは入念にケアすると良いです。

食事とタンパク質で回復を助ける

トレーニング後は適量のタンパク質を摂ることで筋肉の回復が早まります。炭水化物でエネルギー補給をし、ビタミンやミネラルで身体全体の回復をサポートしてください。水分補給も忘れずに行いましょう。

食事は過不足なく、トレーニング量に見合ったカロリー管理を心がけると良いです。

レベル別に鍛える部位の優先順位

初心者は持久力とフォーム、体幹を優先して鍛えると上達が早いです。中級者は指力と背中の強化、上級者はパワーと瞬発力、柔軟性の微調整に焦点を当ててください。各レベルで優先順位を明確にすると効率的に伸びます。

無理に上級者向けメニューを真似しないようにし、自分のレベルに合わせた負荷設定を行ってください。

筋力改善で登りが変わる一歩を始めよう

筋力は適切に鍛えれば確実に登りに反映します。大事なのは続けられる計画と怪我を防ぐ配慮です。まずは自分の弱点を見つけ、優先順位をつけて少しずつ取り組んでいきましょう。

成果はすぐには出ませんが、継続することでムーブの精度や疲労の出方が変わります。楽しみながら少しずつ変化を感じてください。応援しています。