自宅でボルダリングの力を伸ばしたいけれど、何から始めればよいか迷っていませんか。場所や時間の制約があっても、効率よく続けられるトレーニングは作れます。指先と体幹に重点を置きつつ、無理なく継続できる週のリズムや器具の選び方まで、実践しやすいプランをまとめました。

ボルダリングのトレーニングを自宅で効率よく伸ばすための最短プラン

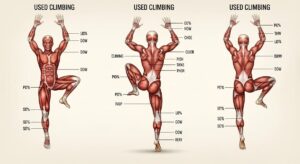

指力と体幹を優先して鍛える

指力と体幹はボルダリングの基本です。指力が弱いと保持できず、体幹が弱いとバランスが崩れやすくなります。まずは指先の耐久力と握力を高めるメニューを中心に組み、同時にプランクやレッグレイズなどで体幹の安定性を高めましょう。

指力トレーニングは短時間高強度で行い、セット間は十分に休むことが重要です。体幹は毎回のセッションで取り入れ、疲労が溜まった日は負荷を下げて維持を優先してください。可動域や柔軟性が不足するとフォームを崩しやすいため、トレーニング前後に軽いストレッチを入れると効果的です。

定期的に成果を確認するため、持ち上げられる重さやぶら下がり時間を記録しておくとモチベーションも保てます。無理な負荷は指や関節の故障につながるため、痛みが出た場合はすぐに負荷を落として休むことを心がけてください。

週3回の負荷で継続しやすい

週3回のトレーニングは回復と継続性のバランスが取りやすく、忙しい人でも続けやすい頻度です。各回は約45〜60分を目安にし、指力、体幹、可動域の要素を組み合わせて行います。中2日の休養を挟むことで筋肉と腱の回復が促されます。

1回の構成例は、ウォームアップ10分、指力メイン20分、体幹10〜15分、クールダウン5〜10分です。疲労が強い日はセッションを短縮し、低強度の維持メニューに切り替えると継続しやすくなります。週に1回は軽めの動きだけにして、フォームの確認や柔軟性を重点的に行う日を設定すると怪我の予防になります。

継続のコツは無理な目標を掲げず、小さな進歩を積み重ねることです。週ごとに負荷や回数を微増させるプログレッションを取り入れると、停滞を防ぎつつ成長が見えやすくなります。

最低限の器具で始められる

自宅トレーニングは高額な器具がなくても始められます。まず用意したいのは、懸垂バー、トレーニングバンド、簡易的なフィンガーボードか指先用のグリップです。これらがあれば引き付けや指力トレ、補助運動が行えます。

スペースが狭い場合はドア枠に取り付けるタイプの懸垂バーや、壁に取り付けずに使える小型フィンガーボードを検討してください。床に置くタイプのバランスボードやヨガマットもあると体幹やストレッチに役立ちます。

初めは代用品でも十分効果が出ますが、続けるうちに自分に合った器具を徐々に揃えるとトレーニングの幅が広がります。購入時は耐荷重や設置場所の強度を必ず確認してください。

ウォームアップと休養を必ず行う

効果的なトレーニングにはウォームアップと休養が欠かせません。ウォームアップで血流を促し、筋温を上げることで動きがスムーズになり怪我のリスクが下がります。軽い有酸素運動や関節を動かすダイナミックストレッチを5〜10分行い、その後指先や前腕の軽い負荷を加えると良いです。

休養は筋肉だけでなく腱や神経の回復にも重要です。特に指や前腕の過負荷は回復に時間がかかるため、疲労感や鈍い痛みが続くときは休む判断を優先してください。睡眠と栄養も回復の鍵なので、質の良い睡眠とタンパク質中心の食事を心がけましょう。

始める前に知っておきたい自宅トレの基本

ウォームアップの基本手順

ウォームアップは短くても丁寧に行うことが大切です。まず軽い有酸素運動で全身の血流を上げます。例えばその場での足踏みや軽いジョギングを3〜5分行ってください。

次に肩、肘、手首、指の関節を丁寧に動かします。肩回しや肘の屈伸、手首の回旋を数回行い、指は軽いマッサージや開閉運動で準備します。

最後に前腕と指に軽めの負荷をかけるプレハビリ的な練習をします。軽い懸垂やフィンガーボードの浅めのホールドで数セット行い、実際の高負荷に移る前に神経系を整えます。これで筋肉の準備ができ、怪我のリスクを抑えられます。

練習場所と安全対策

自宅での練習場所は、周囲に割れ物や障害物がない平坦なスペースを選んでください。懸垂バーやフィンガーボードを設置する場合は、設置面の強度を必ず確認します。壁やドア枠の耐荷重に不安がある場合は、専門の金具や取り付けサービスを利用すると安心です。

マットやクッションを敷いて転倒時の衝撃を和らげることも重要です。トレーニング中に痛みや違和感が出たらすぐに中止し、悪化する前に適切な処置を行ってください。特に指や腱の痛みは放置すると長引くので注意が必要です。

自分に合う負荷の決め方

負荷は「最後の数回がきついが正しいフォームを保てる」範囲に設定します。もしフォームが崩れるようなら負荷が重すぎます。逆に楽にこなせる場合は負荷を上げるか回数を増やしましょう。

指のトレーニングでは、ぶら下がり時間やホールドのサイズで調整できます。体幹や引き付け種目は回数やセット数、トレーニングバンドの強度で微調整してください。定期的に自己テストをして、少しずつレベルを上げることが成長につながります。

怪我を防ぐフォームのポイント

フォームで大事なのは無理に範囲を広げないことと、関節をロックしすぎないことです。指は一つ一つのホールドで力を分散させ、前腕だけで引っ張らないように肩甲骨を使って引く感覚を大切にしてください。

体幹は背骨を真っ直ぐに保ち、腰を落としすぎないようにします。動作中に痛みや鋭い違和感があれば無理に続けず、肩や指の負担を軽くする工夫を優先してください。正しいフォームは負荷を効率的に筋肉に伝え、怪我のリスクを下げます。

トレーニングの記録方法

トレーニング記録はシンプルに続けられる方法が良いです。日付、メニュー、セット数、回数、負荷(バンドの強度やホールドサイズ)、感覚(疲労度や痛み)をメモしておきます。週ごとの変化を振り返ることで、調整点が見えてきます。

紙ノートやスマホのメモアプリ、専用のトレーニングアプリなど、自分が続けやすいツールを選びましょう。記録はモチベーション維持にも役立ちますし、故障の兆候を早く察知する手助けにもなります。

家で揃えると役立つ器具と代替アイテム

フィンガーボードの選び方と注意点

フィンガーボードは指力強化に有効ですが、使い方を誤ると指や腱を痛めます。始める際はホールドの形状が複数あるものを選び、最初は大きめのホールドから徐々に小さいものへ移行してください。

設置は強固な壁や梁に行い、耐荷重を確認することが必須です。ぶら下がりの時間やセット数を管理し、痛みが出たらトレーニングを中止するルールを設けてください。指の回復には時間がかかるため、頻度は週に2~3回を目安にして負荷を調整しましょう。

懸垂バーの設置と使い方

懸垂バーはドア枠タイプか壁付けタイプがあります。ドア枠タイプは手軽ですが、長時間の使用やダイナミックな動作には向きません。壁付けタイプは安定しますが、取り付けに専門的な工具や強度確認が必要です。

使い方は肩甲骨を意識して引くことが基本です。急に高回数や重負荷を入れず、まずは正しいフォームで数回を確実に行ってから回数を増やしてください。バー使用時は手の滑り防止にチョークやタオルを用意すると安全です。

トレーニングバンドで負荷調整

トレーニングバンドは補助や抵抗として幅広く使えます。懸垂の補助や肩のリハビリ、体幹トレーニングの負荷調整に適しています。色や太さで強度が分かれているため、段階的に負荷を上げられます。

使う際は丁寧にセットし、摩耗や裂け目がないか定期的にチェックしてください。バンドの弾力で急な反動が起きやすい動きは避け、コントロールされた動作で行うと効果的です。

バランスボードで安定性を鍛える

バランスボードは体幹と足首の安定性を高めるのに向いています。短時間で体の感覚を鍛えられ、立位でのバランストレーニングや片足スクワットと組み合わせると効果が上がります。

転倒のリスクがあるため、最初は周囲に支えになる物がある場所で行うか、短時間ずつ慣らしていくと安心です。滑り止めのマットを敷くと安全性が向上します。

身近な物で代用できる器具

高価な器具がなくても工夫次第で代用できます。タオルを巻いたドアノブで握力を鍛えたり、椅子や段差を使ってディップやステップアップを行えます。重い本やペットボトルを使って前腕や肩の抵抗を作ることも可能です。

ただし代用品を使う際は安全性を最優先にし、不安がある場合は使用を避けてください。代用品はあくまで一時的な手段として活用することをおすすめします。

部位ごとに分けた効果的なトレーニングメニュー

指力を高める基本メニュー

指力強化には短時間高強度のぶら下がりやホールド練習が効果的です。フィンガーボードで深さを変えたホールドを使い、10〜15秒の保持を1セットとして行いましょう。セット間は十分に休んで前腕を回復させることが重要です。

ピンチグリップやサイドホールドを使ったトレーニングも取り入れて、指全体のバランスを整えます。頻度は週に2〜3回に抑え、腱や関節の疲労をためないよう注意してください。痛みが出た場合は直ちに中止し、休養を優先してください。

引き付け力を鍛える種目

引き付け力は懸垂系のトレーニングで伸ばせます。肩甲骨を引き下げてから顎の高さまで引く通常の懸垂を基本に、ネガティブレップや一時的なアイソメトリック保持を取り入れると効率よく力がつきます。

負荷が重い場合はトレーニングバンドで補助したり、体重を一部支持する形で回数を増やしてください。フォームを崩さずにコントロールして行うことが、怪我を防ぎつつ力を伸ばすポイントです。

体幹を強くするシンプル種目

体幹はプランク、サイドプランク、レッグレイズで鍛えられます。プランクは呼吸を止めずに姿勢を維持することが大切です。サイドプランクで側面の安定性を高め、レッグレイズで腹直筋と腸腰筋を鍛えましょう。

これらは短い時間で効果が出るので、各種目を30秒〜60秒を目安に2〜3セット行ってください。疲れて姿勢が崩れたらすぐに休むことが怪我予防になります。

下半身のパワーを作る動き

下半身はボルダリングでは直接の主力ではありませんが、足の踏み込みや立ち上がりに必要です。スクワット、ランジ、ステップアップなどで脚力とバランスを鍛えましょう。高負荷よりもフォーム重視で行うことが重要です。

片足での強化も有効です。片足スクワットやブルガリアンスクワットはバランスとパワーを同時に鍛えられます。疲労が残っている日は負荷を軽くし、動作の質を保てる範囲で行ってください。

柔軟性を上げるストレッチ

柔軟性は可動域を広げ、ムーブの幅を増やします。ハムストリングス、股関節、肩甲帯、前腕のストレッチを重点的に行いましょう。各ストレッチは無理のない範囲で20〜30秒を目安に行い、呼吸を整えながらリラックスして伸ばします。

トレーニング前は動的ストレッチ、後は静的ストレッチを中心に行うと効果的です。過度に反動をつけたり、強く引き伸ばしすぎないよう注意してください。

持久力を伸ばす連続トレ

持久力は連続して動く力を支えます。間欠的なルートトレーニングとして、短時間のムーブを続けて行うサーキット形式が有効です。例えば短めのコースを3〜5本連続で登る、または懸垂やプッシュ種目を休憩短めで繰り返す方法があります。

心拍数の上昇に注意しつつも、動作の質が落ちないように回数や時間を設定してください。持久力は徐々に伸びるため、無理せず段階的に負荷を増やしていくと良いでしょう。

週間プランと疲れを残さないリズム作り

初心者向けの1週間プラン例

初心者は週3回のセッションがおすすめです。1回目は指力と軽い懸垂、2回目は体幹と柔軟性、3回目は技術練習や軽い持久トレーニングといった構成にします。中日は休養や軽いストレッチに充てると回復しやすくなります。

各セッションは45〜60分を目安にし、ウォームアップとクールダウンを必ず含めてください。徐々に回数やセット数を増やしていき、疲労が残る場合は週の頻度を見直しましょう。

中級者向けの週スケジュール例

中級者は週3〜4回で強度を分割するのが効果的です。1日は指力集中、1日は引き付けと上半身、1日は体幹と下半身、もう1日は軽めの持久か技術練習にするなど分けて行います。週に1日は完全休養日を設けて回復を優先してください。

強度の高い日は翌日に軽めのアクティブリカバリーを入れることで疲労を溜めにくくなります。計画を立てる際は睡眠や仕事の状況に合わせて柔軟に調整してください。

1回あたりの時間配分の目安

1回あたりの時間配分は以下を参考にしてください。

- ウォームアップ:10分

- メイン(指力・引き付けなど):20〜30分

- 体幹・下半身:10〜15分

- クールダウン・ストレッチ:5〜10分

合計で45〜60分程度を目安にし、集中力が切れる前に終えることが続けるコツです。内容が多い日は時間を短縮して質を維持する方が効果的です。

セットと休憩の組み方の目安

セット間の休憩は種目によって変えます。高強度の指トレや懸垂は2〜3分、体幹や持久系は30〜60秒の休憩が目安です。休憩を短くしすぎるとフォームが崩れるため、質を優先して休むことが大切です。

インターバルを徐々に短くすることで持久力を鍛えられますが、無理に短縮すると疲労が蓄積するため注意してください。

食事と睡眠の基本ポイント

トレーニングの効果を高めるには睡眠と栄養が重要です。毎晩7時間前後の睡眠を目標にし、トレーニング後はタンパク質を含む食事や軽いスナックで回復を助けます。水分補給もこまめに行い、特にトレーニング前後は意識して摂取してください。

カフェインやアルコールの過剰摂取は回復を妨げることがあるので、量に注意しましょう。

疲労の見分け方と対処法

疲労はパフォーマンス低下、集中力の欠如、眠りづらさなどで現れます。指や関節に鋭い痛みや腫れがある場合は休養を優先し、必要なら専門家に相談してください。軽い疲労の場合は睡眠時間を増やし、栄養と水分を補うことで回復を促します。

疲労が長引く場合はトレーニングの頻度や強度を見直し、回復日を増やす工夫をしてください。

今日から試せる自宅ボルダリングトレの短いまとめ

自宅トレは指力と体幹を中心に、週3回程度の継続しやすいリズムで進めると効果が出やすいです。最低限の器具で始められ、ウォームアップと休養を徹底することが長く続けるコツになります。記録を取りながら無理なく負荷を調整し、痛みが出たらすぐに対処してください。