ボルダリングで伸び悩んでいると感じるとき、ちょっとした意識やフォームの調整で登りがぐっと変わります。ここではすぐに使える動き方や考え方、練習の組み立て方をわかりやすくまとめました。普段のクライミングに取り入れて、次のセッションで違いを感じてください。

ボルダリングのコツを今すぐ活かして登りを変える

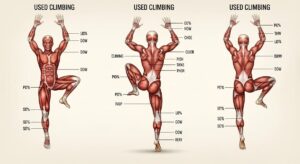

足を主役にして腕は補助にする

足は体重を支え、推進力を生む主要な部位です。足で立つ力を意識すると腕の疲れがぐっと減ります。ホールドをつかむときはまず足位置を調整し、足で体を上に押し上げる感覚を大切にしてください。

足の力を使うためには、つま先をきちんと使うことと重心を足の上に置く習慣が必要です。つま先で立てていれば小さな足場でも安定しやすく、次の一手に体を移しやすくなります。さらに、足の位置を少し変えるだけで腕の角度が楽になり、無駄な引き付けを減らせます。

腕は引きと保持に使う補助役だと考えてください。力任せにつかむと早く疲れてしまうので、必要最小限の引きで体を安定させ、足で押すことを意識しましょう。これを続けると持久力も向上します。

ホールドの順番を先に読んで動く

登る前にルート全体を一度眺め、主要なホールドや立ち位置を頭に入れておくとミスが減ります。視覚的に順番を決めることで、無駄なホールドチェンジや手戻りを避けられます。

まずスタートからゴールまでの動線をざっくり想像して、特に難しそうなムーブや遠い一手をチェックします。中間で休めるポイントや使えそうな足場を見つけておくと、実際に動いたときに落ち着いて対応できます。

登りながら順番を微調整するのは自然なことです。ただし、最初に全体像を把握していると判断が速くなり、迷いが減って安定したムーブにつながります。これを習慣にするとルート攻略の成功率が上がります。

腕を伸ばして力を抜くポイントを作る

腕を曲げた状態で保持すると筋肉に負担がかかりやすく、疲労が早まります。肘を伸ばして「休めるポイント」を作ることで、腕の力を抜いて回復できます。特に大きなホールドや立ち位置が安定している場所では意識的に伸ばしましょう。

腕を伸ばすためには重心コントロールが大切です。足位置を整え、体をしっかり乗せれば腕は自然と伸びます。肩の力を抜き、握りも必要最低限にすることで持久力が保たれます。

また、腕を伸ばすタイミングを作ることで次の一手への準備ができます。ムーブの間に短くでも休める瞬間を入れる習慣をつけると、長い課題でも力を維持しやすくなります。

体の向きで距離を縮める方法

体の向きを工夫すると、手足の届く距離が変わります。面に対して体を斜めにしたり、腰を捻ったりするだけで次のホールドに届きやすくなります。単純に腕を伸ばすよりも安定性が高まることが多いです。

体をひねるときは足の位置を固め、軸を作ることが重要です。軸ができていれば小さな踏み替えで大きなリーチの差を生み出せます。腰や肩を使って角度をつけると、遠い持ち手にも無理なく手が届きます。

この感覚は壁を読む力とも関連します。どの角度が有利かを判断し、最短で効率よく体を動かすことを意識してください。こうした工夫は、力の温存にもつながります。

呼吸でムーブのリズムを作る

呼吸を整えるとムーブのテンポが安定します。緊張すると呼吸が浅くなりがちなので、深めの呼吸で落ち着いてから取り組んでください。呼吸に合わせて動くと無駄な力が抜け、連続するムーブもつながりやすくなります。

具体的には、力を入れる瞬間は息を軽く止め、ホールドを決めたらゆっくり吐くといったリズムを意識します。これにより瞬発的な力が出やすくなり、保持中の緊張も和らぎます。

また、休める場面では深呼吸で回復を促すことが可能です。呼吸を使い分けるだけで疲労感が減り、安定した登りにつながります。

練習頻度と休養のバランスを整える

上達には登る回数と休む日を両立させることが重要です。毎日高強度で追い込むと疲労が蓄積して怪我の原因になります。週の中で強度を分け、軽めの日や休養日を取り入れてください。

トレーニング日は短時間で質を上げることを意識しましょう。強度の高い練習は集中して行い、その後は十分に体を休めることが大切です。休養は筋肉や指の回復だけでなく、技術の定着にも役立ちます。

睡眠や栄養も忘れずに管理してください。これらを適切にコントロールすることで、練習の効果が高まり、長期的に見ると上達が早くなります。

安定した登りを作る基本フォームと足使い

スタンスの幅と重心の置き方

スタンスの幅は安定性に直結します。あまり広げすぎると次の動きが制限され、狭すぎると不安定になります。肩幅より少し広めを基本に、ムーブに応じて微調整してください。

重心は常に足の上に置く感覚を持つと安定します。上半身を必要以上に前に出さず、足で体を支えるようにしましょう。重心を移す際は、足に十分体重を乗せてから手を動かすとバランスを崩しにくくなります。

これらを意識すると無駄な力が抜け、安定してホールドを使えるようになります。簡単なルートで試しながら自分に合うスタンス幅を見つけてください。

三点支持で無駄な力を減らす

三点支持は、常に体の接点を3つ保つことで安定性を高める方法です。片手片足だけで支える場面を減らし、常にもう一つの足や手で支える意識を持つと腕の負担が減ります。

特に難しいムーブのときは、まず三点支持を確保してから動くと成功率が上がります。接点が多いことで微調整も楽になり、次の一手に備えやすくなります。

練習では三点支持を意識してゆっくり動き、体重移動の感覚を磨いてください。これにより無駄な振りや余計な力が減ります。

つま先でホールドに立つ習慣

つま先で立つ習慣を身につけると細かい足場でも安定して立てます。つま先に体重をかけることで足首とふくらはぎを使い、微妙なバランス調整ができます。これができれば手の負担が大きく減ります。

初心者はフラットに立ちがちですが、つま先を使うことで体が壁に近づきやすくなり、次の動きが楽になります。練習では小さなスタンスで立つ練習や片足立ちのようなドリルが効果的です。

つま先を意識するだけで、細かいホールドも確実に使えるようになります。ぜひ普段の登りから意識を変えてみてください。

かかとフックで体を固定する

かかとフックは体を壁にしっかり固定して次の手を出しやすくするテクニックです。かかとでホールドをかけると体が回転しにくくなり、ホールドの向きによっては力を節約できます。

使いどころは横向きやオーバーハングで効果的です。確実にかけるために足首の柔軟性とポジショニングが必要なので、普段からかかとを使う練習をして慣れておくとよいでしょう。

かかとフックが決まると安定感が増し、難しいムーブも取りやすくなります。無理に強くかけるより、正しい位置で確実にフックすることを心がけてください。

フットスイッチで位置を素早く変える

フットスイッチは、素早く足の位置を切り替えて体勢を整える方法です。次のホールドに合わせた位置取りが必要なとき、足を入れ替えることで安定した姿勢を作れます。

スイッチはテンポよく行うことが重要です。もたつくと体がぶれてしまうので、予めどの足をどの位置に置くか決めておきます。練習ではゆっくり正確に行い、慣れたらスピードを上げていってください。

これができると複雑なムーブの連続でもリズムよく進められるようになります。

体幹を使って体を引き寄せる

体幹を使うことで腕の負担を減らし、体を引き寄せてホールドに近づけます。腹筋や背筋を使って体をコントロールすると、少ない力で次の一手に届きやすくなります。

特にスローパーや大きなムーブでは体幹の働きが重要です。日常のトレーニングでプランクやツイスト運動を取り入れておくと、壁の上での姿勢制御がしやすくなります。

体幹が安定するとバランスも取りやすくなり、全体のムーブが滑らかになります。

ホールドの持ち方とムーブで距離を稼ぐ

カチは指先で小さく握る

カチは小さい突起を深く掴む動きですが、力任せに握ると指が早く疲れます。指先だけでしっかり食い込ませるイメージで握ると保持力が上がります。親指や手首の無駄な力を抜くことが大切です。

保持中は体をホールドに近づけ、指にかかる負担を減らす工夫をします。足で体重を支えながら使うと長持ちします。練習では小さなカチを繰り返し触って指先の感覚を養ってください。

指を痛めないように負荷は段階的に上げると安心です。少しの意識で保持力が改善します。

スローパーは体を密着させて支える

スローパーは面で支えるホールドなので、手の力だけでは保持しにくい特徴があります。体をホールドに密着させ、摩擦と体重配分で支えることを意識してください。

肩や背中、腰を使って体を押し付けると安定します。足位置を工夫して重心を壁側に寄せると、スローパーを楽に保持できます。手のひら全体で均等に力を分散させる感覚も役立ちます。

スローパーの練習では、体をどれだけ近づけられるかを意識してみてください。角度による差を感じ取りながら調整すると良いです。

ピンチは肘と体幹で安定させる

ピンチホールドは指で挟む感覚と同時に、肘や体幹での安定が重要です。腕だけで挟もうとすると疲れやすいので、肘を引きつけて体幹で支えるように使います。

肘を壁側に締めると力が伝わりやすく、保持が安定します。足をしっかり効かせて体を支えることでピンチの負担を減らせます。方向によっては腰の入れ方も工夫してみてください。

この合わせ技ができるとピンチでの保持力が格段に上がります。

ポケットは指の向きを揃えて入る

ポケットホールドでは指の角度が合っていないと抜けやすくなります。指をまっすぐ入れる意識を持ち、無理な角度でねじ込まないことが大切です。揃えて入ることで力が均等に伝わります。

浅いポケットは無理に入れるより体勢を整えてから使うと安全です。指を詰めるイメージでホールドに合わせ、必要なら足で位置を微調整してから入ってください。

ポケットは保持中に指先の感覚を確認し、痛みが出たら無理をしないようにしましょう。

サイドプルは重心移動で利用する

サイドプルは横向きに引く力がかかるホールドです。手だけで引っ張るのではなく、重心を寄せて体全体で引くと有効です。腰や足で体勢を作ってから引きに行きます。

足位置を変えて体を横に寄せると、サイドプルの効きが良くなります。片手での保持が不安定なときは、もう一方の手や足で補助する意識を持つと安心です。

サイドプルをうまく使えると、横方向のムーブがスムーズになります。

ダイナミックで飛ぶ準備と踏み切り

ダイナミックムーブは正確な踏み切りと準備が必要です。踏み切る瞬間に体全体の力を一点に集める感覚を作り、足の押し出しと腕の引きが同時に働くようにします。

踏み切り直前の姿勢作りが成功の鍵です。安定した足場と体の向きを作り、タイミングを合わせて勢いよく動きます。着地先が決まっていると安心して飛べます。

安全面も考え、無理のない範囲で段階的に試していってください。

ドロップニーで角度を作るコツ

ドロップニーは膝を内側に落として腰を回すことで角度を作るテクニックです。これにより腕のラインが近づき、リーチの差を埋められます。足の位置と膝の落とし方がポイントです。

膝を落とす際は足裏でしっかり支え、腰の回旋を使って体をねじると有効です。無理に膝を入れすぎると膝に負担がかかるので、体全体のバランスを見ながら行ってください。

この動きが自然にできると角度を活かしたムーブが増え、ルートの選択肢が広がります。

フラッギングでバランスを保つ技術

フラッギングは片足を壁から離して体のバランスを取るテクニックです。離した足で対角線上の力を作り、体がぶれないようにします。特に片手で支える場面で効果を発揮します。

フラッギングには前方フラッギングと後方フラッギングがあります。どちらを使うかはムーブとホールドの位置で判断します。足を使って微妙な重心調整を行い、手の負担を軽くしてください。

練習ではゆっくり試して感覚を掴むとよいでしょう。

短期間で強くなる練習法と日々の習慣

ウォームアップは段階を踏んで行う

ウォームアップは徐々に強度を上げて全身を温めることが重要です。軽いジョグやストレッチで血行を促し、その後に簡単なルートや懸垂で筋肉と指を順に慣らしてください。

急に高強度のムーブをすると怪我のリスクが高まります。特に指や肩は慎重に温め、心拍が上がってきた段階で本番のトレーニングに入ると安全です。短時間でも質の高いウォームアップを心がけましょう。

指の強化は短時間で集中して行う

指のトレーニングは短時間で集中して行う方が効果的です。長時間の疲労蓄積は逆効果になるので、数セットに分けて休憩を入れながら行ってください。指の状態を常に観察し、痛みがあるときは中止します。

例えば、ボルダリングボードやハングボードでのトレーニングを短時間に分けると効率が良いです。質を重視し、フォームを崩さない範囲で追い込みましょう。

パワー系は短いセットで追い込む

パワーを鍛える際は短い高強度セットが向いています。爆発的な力を出すトレーニングは疲労が早く溜まるので、十分な休憩を挟みながら行ってください。少ない回数を全力で行うことがポイントです。

具体的には力を必要とするムーブを短いセットで繰り返し、フォームを崩さない範囲で追い込みます。高強度の後は回復に時間をかけ、次のセッションに備えましょう。

持久系はインターバルで心拍を整える

持久力の強化は長時間の連続登攀だけでなく、インターバルトレーニングが効果的です。短い休憩を挟みながら一定の強度で登ることで心拍の回復力が高まります。

インターバル中は深呼吸して心拍を整え、次に備えます。これを繰り返すことで疲れにくい登り方が身に付きます。ルートの数や時間を管理して計画的に行ってください。

サーキットで弱点を集中的に鍛える

サーキットトレーニングは持久力、パワー、テクニックを組み合わせて効率的に鍛える方法です。複数の要素を短時間で回すことで総合力が上がります。苦手な動きをメニューに入れて偏りを減らしましょう。

回数やセットは自分の体力に合わせて調整します。無理のない範囲で継続することが大切です。変化をつけながら続けると効果が見えやすくなります。

自分の登りを動画で分析する

自分の登りを撮影して見ると、クセや改善点が見つかります。第三者の視点で動きを確認することで無駄な力や姿勢の崩れに気づけます。短いクリップを撮って重点的に確認しましょう。

ポイントは細かい動きだけでなく、足の使い方や体の向きも見ることです。定期的に撮影して比較すると成長も見えてモチベーションになります。

睡眠と食事で回復力を高める

トレーニングの効果を高めるには回復が重要です。十分な睡眠とバランスの良い食事で筋肉と指の回復を促してください。疲労が抜けないとトレーニングの質が落ちます。

特に睡眠時間は確保し、トレーニング後はタンパク質やビタミンを意識した食事で回復を助けましょう。これが習慣化すると安定して強くなれます。

次のセッションで結果を出すために今できること

次のセッションに向けては、小さな準備を積み重ねることが大切です。ウォームアップの確認、足中心の意識、呼吸のリズム作りなど、ここで触れたポイントを一つずつ実践してみてください。短時間で効果が出るものも多く、実際に登って確かめることで改善が実感できます。